Helmpflicht fürs Fahrrad – Über die Freiheit auf der Straße

Für die Verkehrsplanung und Unfallprävention bedeutet der Straßenverkehr vor allem in innerstädtischen Bereichen große Herausforderungen: Die Zahl der Verkehrsteilnehmer wächst ständig und erhöht das Unfallrisiko. Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Zusammenhang dem Schutz von Fahrradfahrern, für die ein Unfall schnell auch schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben kann.

Während für Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren immerhin eine Helmpflicht besteht, sind die Eltern bislang noch davon ausgenommen. Daraus ergibt sich die Frage, ob diese mit Hilfe gesetzlicher Regelungen an ihre Vorbildfunktion erinnert werden sollten. Im Folgenden wird das Für und Wider einer Helmpflicht für Erwachsene erörtert.

Der „nanny state“ - Eine Begriffserklärung

Was will ein „nanny state“?

Der englische Begriff „nanny state“ (im Deutschen etwa Kindermädchen-Staat) umschreibt in abwertender Weise das subjektive Empfinden des Einzelnen, durch staatliche Regulierung bevormundet zu werden. Von Staatsseite steht dahinter der Wunsch, das Verhalten der Bürger in der gewünschten Weise zu beeinflussen. Werden die hierzu getroffenen Maßnahmen als unangemessen empfunden, muss schnell der Begriff der staatlichen Bevormundung herhalten.

Das gilt besonders für vermeintliche Eingriffe in das Privatleben. Versuche, das persönliche Verhalten durch Verordnungen, Verbote und Sanktionen zu lenken, kommen bei den Bürgern selten gut an. Die Frage ist allerdings, ob derlei Maßnahmen wirklich objektiv unangemessen sind oder womöglich nur aus der persönlichen Sicht des einzelnen Bürgers. Gepaart mit einer oft nur oberflächlichen Auseinandersetzung mit den geplanten Maßnahmen ist die Kritik von Bürgerseite praktisch vorprogrammiert. Das wiederum führt häufig zu paradoxen Ansichten: Eine Helmpflicht für Motorradfahrer findet wegen der Verletzungsrisiken und möglichen Folgekosten bei Unfällen ohne Helm widerspruchslos Akzeptanz. Dagegen gibt eine allgemeine Helmpflicht für Fahrradfahrer Anlass für kontroverse Diskussionen – obwohl die Gefahren und Konsequenzen dieselben sind.

Helmpflicht auf dem Fahrrad – Eine Frage der Freiheitseinschränkung?

Die gegenwärtige gesetzliche Lage in Österreich

Wenn es um Sicherheit im Straßenverkehr geht, haben Radler in Österreich bislang freie Wahl, ob sie sich mit oder ohne Helm aufs Fahrrad setzen wollen. Gemäß der Straßenverkehrsordnung Paragraph 68 Absatz 6 besteht die Helmpflicht lediglich für Kinder bis zwölf Jahre. Wer mit Kindern unter zwölf Jahren zusammen eine Radtour unternimmt, ist in der Funktion der Aufsichtsperson dafür verantwortlich, dass diese Helme tragen.

Allerdings geschieht die Durchsetzung dieses Gesetzes nicht sehr stark, denn ein Zuwiderhandeln bleibt sanktionslos. Und zwar nicht, weil die Polizei nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung hätte, um genügend Kontrollen durchzuführen, sondern weil dies explizit so im Gesetz festgehalten wird; es fehlen die Strafbestimmungen. Auch im Falle eines Schadens trifft die Aufsichtsperson keine juristische Mitschuld.

„Kinder unter 12 Jahren müssen beim Rad fahren, beim Transport in einem Fahrradanhänger und wenn sie auf einem Fahrrad mitgeführt werden, einen Sturzhelm in bestimmungsgemäßer Weise gebrauchen.“ aus §68 (6) StVO „Verhalten der Radfahrer“

Sicherheit im österreichischen Straßenverkehr

Der ÖAMTC gibt auf seiner Website an, dass nicht einmal ein Drittel aller österreichischen Fahrradfahrer auf einen Helm vertraut. Gleichzeitig wird das Radfahren in Österreich trotzdem immer sicherer, was unter anderem darin begründet liegt, dass sich die Zahl der Radfahrer vergrößert hat. Autofahrer beispielsweise fahren nun bewusster mit dem Gedanken, dass Radler unterwegs sind als zuvor.

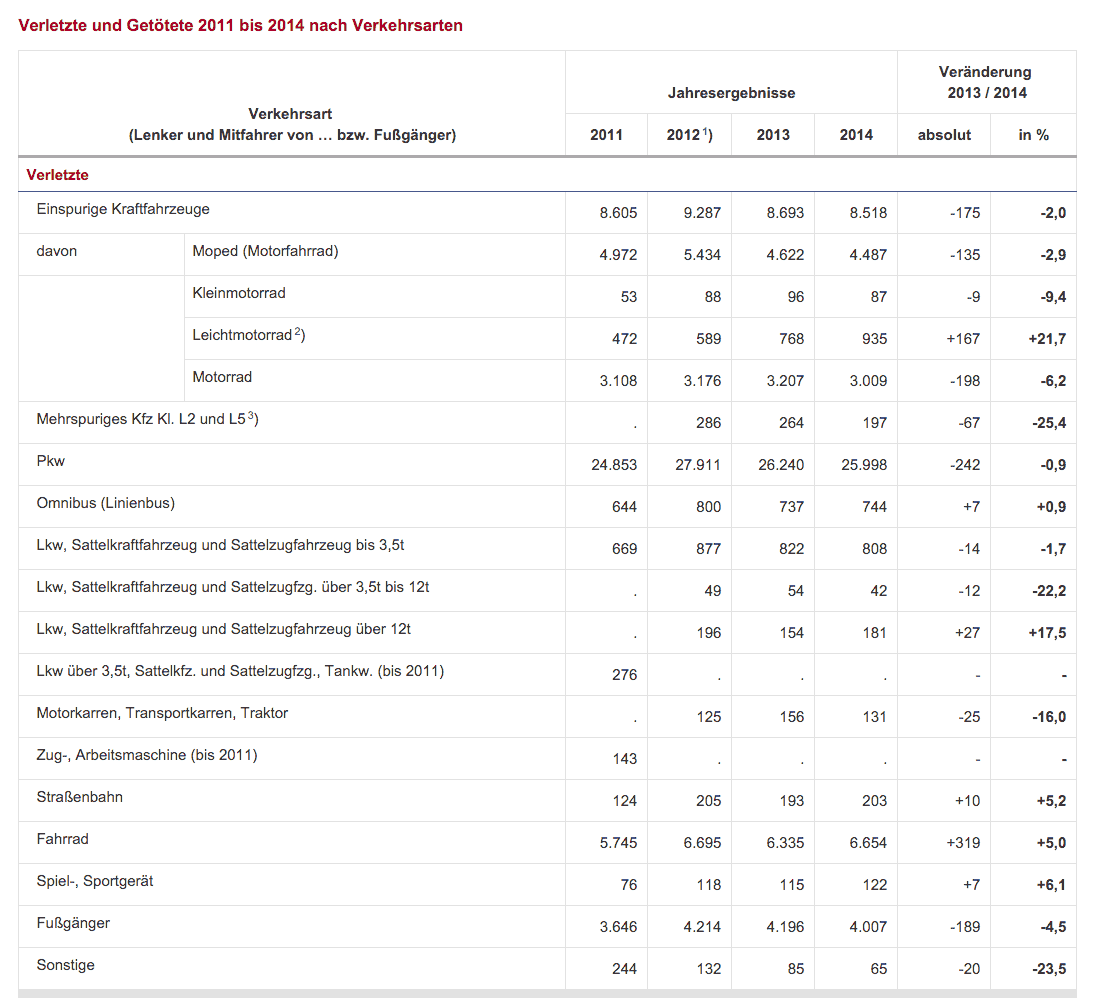

Wie diese Statistik zeigt, ist die Zahl von geschädigten Radfahrern relativ gering und blieb in den letzten Jahren auf einem einigermaßen konstanten Niveau. 2014 waren 13% aller im Straßenverkehr Verletzten und 10% aller Getöteten mit dem Rad unterwegs. Demgegenüber gab es 8% verletzte und 16% tödlich verunglückte Fußgänger. Am gefährlichsten ist das Autofahren. Auf diese Gruppe entfallen 55% der Verletzten und 44% der Getöteten. Radfahren an sich ist also nicht gefährlich.

Was empfehlen Experten?

Laut Zivilschutzverband geben Wiener Chirurgen an, dass sich schwere Kopfverletzungen im Wiener Straßenverkehr in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben und Radfahrer mittlerweile gefährdeter als Motorradfahrer seien. Daher fordert der Verband eine Helmpflicht für Minderjähre bis vierzehn Jahre. Sportscheck.at weist darauf hin, dass Erwachsene rechtlich gesehen zwar nicht verpflichtet sind, einen Helm zu tragen. Ähnliches gilt auch für andere Sportarten, wie das Skifahren, wo auch lediglich Kinder zwingend einen Helm tragen müssen. Dennoch könnte sich zumindest in der Rechtsprechung bei Ansprüchen auf Schmerzensgeld zukünftig etwas ändern, nämlich dann, wenn Helmtragen quasi zum Usus unter österreichischen Radfahrern wird und es als sorglos gilt, keinen Helm zu tragen. Der Helm bietet also nicht nur körperlichen Schutz, sondern macht Fahrer auch juristisch weniger haftbar.

Wozu Regeln nutzen – Helmpflicht als Katalysator für ein gutes Miteinander

Der Traum von der netten Gesellschaft – Für das Zusammenleben brauchen wir Regeln

Auch wenn der „nanny state“ nicht unbedingt den besten Ruf hat, kann konstatiert werden, dass Verbote durchaus auch gesellschaftlichen Wandel begünstigt haben. Ohne Antidiskriminierungsgesetze und der sozialen Ächtung sexistischen Verhaltens wären viele Frauen auch heute noch in einer denkbar schwachen Position, beruflich wie privat. Eine absolut freie Gesellschaft, in der jeder das tun und lassen kann, was er selbst möchte, ist utopisch. Denn die eigene Freiheit endet da, wo sie die Freiheit eines anderen einschränkt und das Wort Gesellschaft bedingt eben, dass mehrere Menschen zusammenleben müssen. Es gibt viele Fälle, in denen soziale Normen ausreichen, beispielsweise, wenn eine übergroße Mehrheit an Personen ein bestimmtes Verhalten erwünscht und dies auch explizit ausdrückt (zum Beispiel der Brauch sich gegenseitig zu Siezen).

Soziale Normen und Regeln werden ab dem Kindesalter anerzogen und folgen oft dem Kant’schen Imperativ, das eigene Handeln so auszurichten, dass es als Vorbild für eine gesamte Gesellschaft dienen soll. Der mimetische Charakter der Weitergabe von Normen lässt sich an Verhaltensregeln, wie sie im Straßenverkehr auch präsent sind, besonders gut beobachten. Das Überqueren einer roten Ampel wird Fußgängern moralisch besonders schwer zur Last gelegt, wenn sie dies vor den Augen von Kindern machen. Folglich wäre auch ein Tragen eines Helmes beim Radfahren nichts anderes als „gutes Vorbild für die Kinder sein“.

Regelungen haben in der Vergangenheit schon viel bewirkt

Damit es allerdings nicht zu einer Tyrannei der Masse kommt, reichen stellenweise soziale Normen nicht mehr aus, sondern müssen durch staatlich verabschiedete Gesetze entstehen. Dies kann auch sinnvoll sein, um Minderheiten zu schützen. So hatte die gesellschaftliche Liberalisierung in Österreich beispielsweise zur Folge, dass Homosexuelle mittlerweile untereinander eingetragene Partnerschaften und bald vielleicht sogar gleichgeschlechtliche Ehen eingehen können. Die soziale Norm, dass alle Menschen gleichwertig sind, wird hier also juristisch manifestiert.

Ein weiteres Beispiel für positive Entwicklungen durch Regelungen betrifft das Rauchen. Seit den 1980er Jahren haben immer mehr Behörden und Firmen weltweit ihre Räumlichkeiten als rauchfrei deklariert. Infolgedessen wurde die gesellschaftliche Akzeptanz des Rauchens an vielen Orten so sehr zurückgedrängt, dass Staaten auf der gesamten Welt nach und nach das öffentliche Rauchen stark eingeschränkt haben. Wie derstandard.at berichtet, wird es ab 2018 auch in Österreich zu einem generellen Rauchverbot für gastronomische Betriebe kommen. Bei der Einführung des Nichtraucherschutzes in Deutschland 2008 gab es kritische Stimmen, die einen Umsatzeinbruch befürchteten, Belege hierfür gibt es allerdings bislang nicht. Tatsächlich belegt sind hingegen Rückgänge von diagnostizierten Herz- und Lungenerkrankungen. Wenn man den Angaben der Nichtraucherkampagne dontsmoke.at, an welcher sich renommierte Fachärzte aus Österreich beteiligen, glaubt, wird es höchste Zeit, das Rauchverhalten und die generelle Einstellung gegenüber der Zigarette zu überdenken. Die Tabakkontrolle ist in Österreich zum Beispiel so schlecht wie in keinem anderen Land.

Fahrradhelme schützen Leben – Schwere Kopfverletzungen sind seltener als früher

Was hat das alles mit dem Fahrradhelm zu tun? Nun, in erster Linie scheint der Fahrradhelm ein logischer Schritt zu Sicherheit im Straßenverkehr zu sein. In einer unlängst veröffentlichten Studie von Forschern aus Arizona wurden mehr als 6.000 Patienten untersucht, die durch einen Unfall mit dem Fahrrad unter einem Gehirntrauma litten. Die Ergebnisse zeigen recht deutlich, dass das Risiko einer tödlichen Verletzung durch das Tragen eines Helmes um mehr als die Hälfte verringert werden kann. Ein Fahrradhelm schützt also nicht nur vor ein paar Kratzern und Beulen am Kopf, wenn das Gleichgewicht nicht gehalten werden kann; er schützt Leben.

Es gibt unzählige weitere Studien, die belegen, dass ein Fahrradhelm beim Radeln die Zahl der schweren Kopfverletzungen verringert. Teilweise gibt es Zahlen, die einen Rückgang um 80 Prozent zeigen. Zusätzlich zu ihrer Funktion als „Schale“ um den Kopf haben Helme einen weiteren Vorteil hinsichtlich der Verkehrssicherheit. Durch angebrachte Reflektoren sind Radfahrer gerade in der Dämmerung besser sichtbar für Autofahrer.

Heilkosten sind höher als Helmkosten

Bei der Anschaffung des Helmes müssen diverse Dinge in Betracht gezogen werden. In jedem Falle sollte der Helm CE-gekennzeichnet sein und folglich über ein normiertes Mindestmaß an Qualität verfügen. Helme mit guter Qualität sind in der Regel ab 70 Euro erhältlich. Wegen Witterung, Schweiß und anderer Faktoren sollte der Helm alle fünf Jahre ausgetauscht werden, da er porös werden kann. Das bedeutet umgerechnet, dass pro Jahr circa 14 Euro oder pro Monat gerade mal etwas mehr als 1 Euro investiert werden müssen. Ein früherer Austausch des alten Helmes ist vonnöten, wenn sich bei Kindern die Größe des Kopfes ändert, oder wenn der Helm auf harten Boden gefallen ist und womöglich einen Haarriss davongetragen hat. Um eine möglichst lange Lebensdauer des Helmes zu garantieren, sollte er regelmäßig gepflegt und gereinigt werden.

Stellt man diese eher überschaubaren Kosten den möglichen Kosten einer Heilung nach einem Unfall gegenüber, wird klar, dass im Ernstfall ein Helm nicht nur vielleicht das eigene Leben rettet, sondern auch wirtschaftlich ist. Bei einem Fahrradunfall, der den Kopfbereich in Mitleidenschaft zieht, bedarf es oft mehr als ein paar Pflaster oder etwas Mull. Die Gebühren für die Erstversorgung sowie von Rehabilitationsmaßnahmen oder der Behandlung von Folgeschäden können letzten Endes dramatisch höher sein als die Kosten für einen Helm.

Warum es bisher keine Helmpflicht gibt

„Die Freiheit zum Risiko ist unveräußerlich“ – Wer sich vom „Verbotsstaat“ bedroht fühlt

Weiter oben wurde bereits das Themengebiet der Freiheit angeschnitten. Während einige im Nichtraucherschutz ein bloßes Rauchverbot sehen – je nach Begriff also Potential oder Gefahren einer einzelnen Sache betont werden – fiele auch die Diskussion um eine generelle Helmpflicht in ebendiese Domäne. Zwar haben staatliche Regulierungen und Normierungen bereits einige Fortschritte tatsächlich begünstigt, doch geht mit genau diesen Regulierungen und Normierungen teilweise eine gewisse staatliche Hybris einher, dann nämlich, wenn einzelne Machthabende versuchen, ihr persönliches Weltbild unter Verweis auf seine positiven Aspekte (zum Beispiel nicht Rauchen, Vegan leben, nachhaltig konsumieren) der Gesellschaft zu oktroyieren.

Die Folge kann eine (gefühlte) Entmündigung der Bürger sein. Wie das Portal themavorarlberg.at unter Berufung auf eine Studie der GfK Austria berichtet, sind derzeit etwa 75% aller Österreicher mittlerweile der Auffassung, der Staat mische sich zu sehr in ihre persönlichen Belange ein. Die Folge ist, dass viele Bürger sich nicht mehr als solche im Wortsinne, also als eigenverantwortliche Individuen, betrachten, sondern dass sie zunehmend von herrschenden Eliten „zu Kindern gemacht“ werden. Diese These ist übrigens nicht einer speziellen Klientel zuzuordnen, sondern lässt sich innerhalb der gesamten Gesellschaft finden und es besteht eine intellektuelle Lobby, die gegen den Staat als Helikoptereltern opponiert. Viele Gegner umfassender staatlicher Regulierungen sehen sich als Liberale alter Schule an und machen die neuen Vorschriften an einem eher merkwürdigen Bündnis fest. Während Konservative schon immer kulturpessimistisch waren, hat die Linke oft einen gewissen Hang zur Volkspädagogik. Beiden Interessen spielt der „nanny state“ in die Hände.

Sind Fahrradhelme überhaupt effizient?

Die Krux an einer generellen Helmpflicht besteht in dem Zirkelschluss, dass Fahrradhelme Radfahrer schützen, weil Helme an sich schützen. Auch wenn, wie vorangegangen beschrieben, Helme die Zahl der schweren Kopfverletzungen dramatisch reduziert haben, bedeutet dies nicht, dass eine generelle Helmpflicht diesen Trend begünstigen würde. Die Behauptung, dass Helme Leben schützen, ist schlussendlich so allgemein, dass sie auch auf andere Ebenen des Alltagslebens greifen könnte. Warum also haben beispielsweise Fußgänger, die genauso gefährdet sind wie Radfahrer, keine Helme auf, wenn sie über die Straße gehen?

Der Helm selbst ist beim Fahrradfahren nur ein Sicherheitsfaktor von vielen. Neben der Straßenverkehrstauglichkeit des Rades ist auch eine defensive Fahrweise entscheidend, inwiefern Radfahrer auch sich selbst gefährden. Ein großer Nachteil des Helmes besteht immerhin darin, dass er keinen Unfall verhindern kann, auch wenn diese Annahme manchmal vielleicht sogar unterschwellig mitschwingt. Im Prinzip kann der Helm sogar als potentielle Gefährdung betrachtet werden. Viele Autofahrer halten Helmträger für versierte Radfahrer, bei denen die Gefahr eines plötzlichen Spurwechsels gering ist und überholen diese mit geringem Abstand.

Helmpflicht in Australien und Neuseeland – Wo Regeln kontraproduktiv sind

Ein erschreckendes Beispiel für eine Helmpflicht beim Fahrradfahren stellen die Fälle Australien und Neuseeland dar. In beiden Staaten wurde das Tragen eines Helmes 1991 beziehungsweise 1994 staatlich reguliert. In Australien hatte die Helmpflicht den Effekt, dass weniger Radfahrer als zuvor auf den Straßen unterwegs waren. Interessanterweise kam es allerdings nur zu einem geringen Rückgang der Unfälle.

Für Neuseeland gilt ähnliches. Hier belegen konkrete Zahlen, dass die Tragequote durch die Helmpflicht von 50% auf 90% anstieg. Gleichzeitig erhöhte sich allerdings das Verletzungsrisiko für Fahrradfahrer um 20% und die Gesamtzahl der Radfahrer ging zurück. Während es also für die verbliebenen Radfahrer gefährlicher geworden ist, mit dem Rad unterwegs zu sein, verzichtet der Rest, der mit dem Radeln aufgehört hat, auf zusätzliche sportliche Betätigung.

Zivilisationskrankheit Übergewicht – Warum der Helm die Gesundheit schädigen kann

Generell lässt sich sagen, dass Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht und daraus resultierender Bluthochdruck oder einer Schädigung des Herzens und der Gefäße gefährlicher als Radfahren sind. Aus der obigen Statistik lässt sich entnehmen, dass es 2014 zu insgesamt 45 Todesfällen durch Unfälle beim Radfahren kam. Demgegenüber stehen über 33.000 Tote, allein durch Herzkrankheiten. Sicherlich kann nicht jeder Patient mit Herzleiden durch körperliche Betätigung gerettet werden, dennoch ist Radfahren als Prävention nicht kleinzureden. Radfahren beugt Zivilisationskrankheiten also vor.

Die Weltgesundheitsorganisation hat, so zynisch es zunächst klingen mag, die Auswirkungen des Radfahrens auf die Gesundheitskosten umgerechnet. So lässt sich sagen, dass jeder gefahrene Radkilometer, die Gesundheitskosten um etwa einen Euro begünstigt. Sinkt die Zahl der zurückgelegten Strecke, steigen die Kosten.

Zusammenführung

Die Argumente für und gegen die Helmpflicht sind vielfältig; doch wie sollen sie am besten gewichtet werden? Zielführend ist es, das Radfahren an sich weiter zu propagieren, denn so wird nachhaltig gereist, aber auch die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung verbessert. Eine generelle Helmpflicht ist hier dennoch fehl am Platz, allein die negativen Beispiele aus Australien und Neuseeland sollten warnendes Beispiel sein. Vielmehr gilt es, auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger zu vertrauen und die Helmpflicht für Kinder beizubehalten. Aufklärungsarbeit und größere Kampagnen sind sicherlich nachhaltigere Methoden als eine Helmpflicht, damit Freizeitsportler, Vielfahrer, aber auch ganz normale Freizeitradler sicher ans Ziel kommen.

Kommentare

Einen Kommentar schreiben